初めまして!入所部の山口です。

私は、社会福祉士として福祉関係で働くことが中学生からの夢でした。

それは、障害者施設で働く伯母の職場に小学生の頃から連れて行ってもらい、そこで働く職員の明るさと元気さを見て、自然と笑顔になれた出来事をきっかけに、福祉を専門とし、多分野で活躍できる社会福祉士に憧れたからです✨

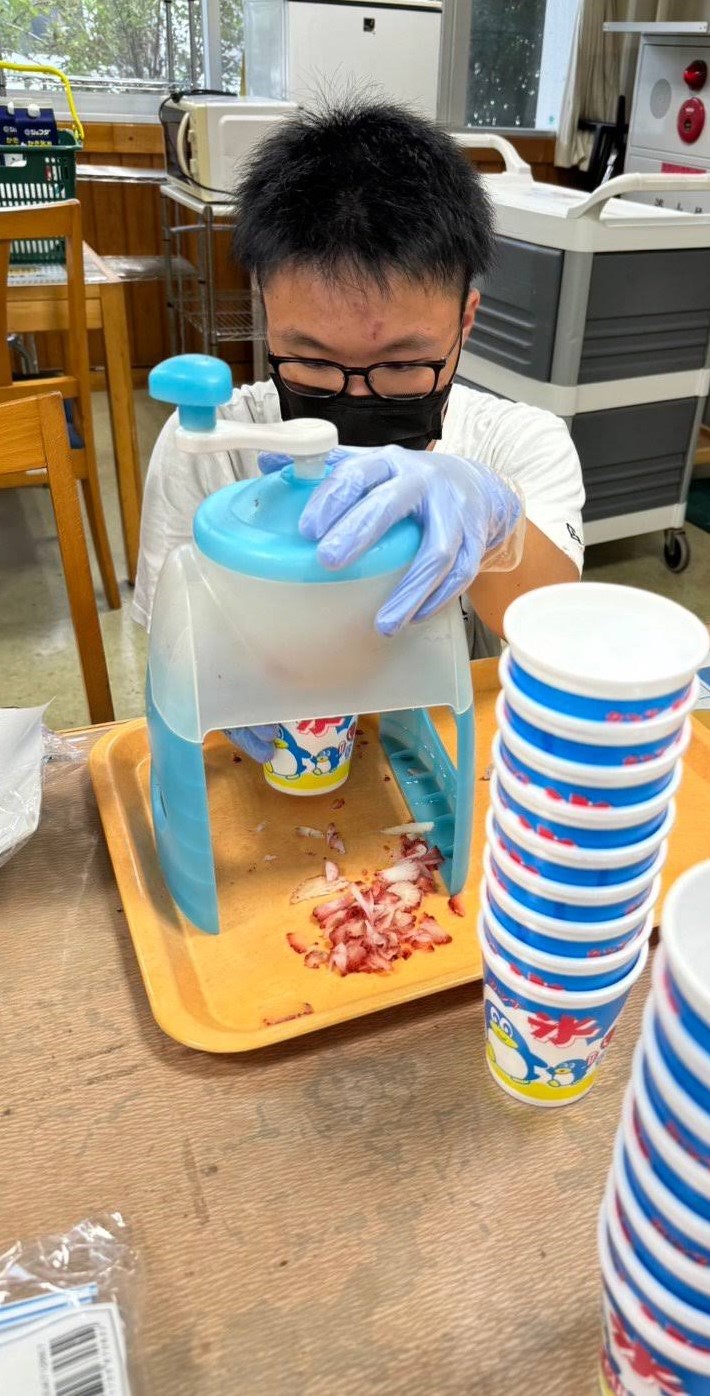

そんな私も夢を叶え、若草児童学園で働き始めて5カ月が経ちました。今では子ども達も色々な夢を語ってくれます。ある小学生の男の子は「焼肉をいっぱい食べたい」、中学生の女の子は「モデルになりたい」「〇〇高校に合格したい」「家族と住む家を建てたい」など、様々です。

そこで改めて思う事は、私たちの仕事は子ども達の夢にも繋がっているということです。

私は大学生の時、児発管の方に「この子たちはこれから、将来を生きていく。だからこそ、できるだけ自立して生きていけるように支援している。」と教わりました。私はこの言葉を大切にし、できないことをしてあげるのではなく、できることを一緒に増やしていけるように、試行錯誤しながら、アプローチしていきたいと思います。

私たちの支援が少しでも将来、子ども達の人生に活き、子ども達の夢の可能性を広げることに繋がってくれることを願っています!

入所部 山口