再確認できたこと

2023/12/18

熊本県熊本市と菊池郡大津町にある、社会福祉法人白川園の白川グループのホームページです。

施設一覧2023/12/18

2023/12/15

早いもので今年も最後の月に入り、イルミネーションが点灯しクリスマス一色となり、子ども達はクリスマスと冬休みが待ち遠しい季節になりました。

子どもたちは、食事の時にクリスマスには『サンタさんがプレゼントを持ってきてくれるよ』と教えてくれたり、『クリスマスのご飯はな~に』とたずねる子どもが沢山います。

今年のクリスマス会食は、12月23日となり子どもたちの大好きなメニューになりました。

○チキンライス ミートローフ、グラタン 等 の予定です。

子ども達が喜ぶように、クリスマスカラー(赤、白、緑)できれいに盛り付けと食べやすいように飾り付けしたいと思っています。

クリスマスまでもうすぐです。

楽しみに待っていてくださいね。

厨房 村上

2023/12/13

今年も残すところわずかとなり、一年を振り返る時期となりました🎄

言語訓練を受けているお子さんたちもこの一年でそれぞれのペースで成長され、その瞬間に携わらせて頂けていることに日々感謝しております💕ありがとうございます。

今回はAくんの成長についてお伝えしたいと思います。

Aくんは言語訓練を始めて5カ月程になります。開始当初はなかなか目も合いづらく、こちらからの声かけが届きにくい状況で、言葉を発することも少なく自身の思いと違う場面では「No!」と表現することが中心でした。

週1回の言語訓練でやりとりを重ねていく中で、徐々に要求や共感のアイコンタクトや相手を意識して見ることが増え、最近はちょっといたずらをしてこちらの反応を期待して待っていたり、いたずらをする前に笑顔でこちらの様子をうかがったりなど、他者と関わることを楽しんでいる様子もみられるようになっています。

そんなAくんはボールを落とすとコロコロと転がっていくおもちゃが大好きです。毎回、「これやりたい!」とリクエストがあります。好きな遊びを通して、「(ボール)貸して」「どうぞ」「ありがとう」「もう一回」などのやりとりの練習(経験)を重ねていき、今ではAくんから「貸して」や「(ありが)と!」「(もういっ)かい!」という発信が見られることも増えています!また、最近は「ひとつお勉強がんばってから(ボール)しようね」というこちらの提案も受け入れてくれることができ、そのおもちゃをモチベーションに他の課題にも取り組めています。

しかし大好きなおもちゃで遊び始めると「ずっと遊んでいたい」という気持ちが強く、なかなか「おしまい」ができないAくん。「タイマーが鳴ったらお片付け」と促すも、当初は全力で「NO!!!!!」と「おしまい」を拒んでいました。「おしまい」ができても、残り1個のボールだけはどうしても手放せないこともありました。それでも、「タイマーが鳴ったらお片付け」ということを繰り返し経験していく中で、少しずつ変化がみられるようになっていました。

ある日、いつものようにタイマーが鳴る数分前からこまめに「タイマーが鳴ったらお片付け」の予告をしていたところ、チラッとタイマーを見て残り時間を確認する様子がみられました。そして、いつもの全力の「NO!」ではなく、つぶやくように「No…」と。

すると、タイマーが鳴った瞬間、ピタッと動きが止まったのです!「すごいね!タイマーの音、よく聞いてたね!」と声をかけると、ボールを持って部屋の隅っこへ行ったAくん。しばらく様子を見守っていると、壁と棚の隙間にそっとボールを置いていました。その姿はまるで大事に育てた泥団子を誰にも見つからないように隠しているかのようでした。そこですかさず「すごーい!!自分でボール置けたね!」と褒めると少し照れたような表情をしていました☺その翌週は、タイマーの音でパッとボールを手放し、遊ぶのを止めることができました!!

まだまだ、「お片付け」までの目標達成までは道のりがありますが、日々、経験したことが着実に力になり、ステップを上がっているなと感じることができた瞬間でした✨

生活や社会の中で求められることは大きなことかもしれませんが、その目標に向かって、そのお子さんのペースや歩幅に合わせたステップで成長を促すことで、着実に力になっていくのだと思います。時には支援する大人が焦ってしまうことや無理に引っ張り上げてしまっていることもあるのかもしれません。しかし階段を上っていくのはお子さん自身であることを忘れず常に、お子さんの様子や発信に目を向け、耳を傾け、SOSのサインを見逃さないように支援をしていきたいと思います🍀

児童発達支援センター おひさま 言語聴覚士 佐藤朱加

2023/12/08

寒さも段々厳しくなって、発熱したり体調を崩す子どもたちも増えてきました。放デイでも、いつも元気な子が「熱でお休みです」と連絡が来ることも多くなってきました。

今回は、動作法の研修を受けて感じたことを書きたいと思います。

動作法は以前から色々と話を聞いたことがあり、実際に習った方から教えてもらう事もありましたが、先日、動作法の基本的な事を研修で習いました。

「手を肩に置いてしっかり密着させゆっくり力を抜く」動作は、触っている自分も触られている相手も「わっ!」という程のパワーを感じた事に驚きました。やっている途中から身体が暖かくなってきて、血行が良くなったことで身体が楽になりました。子どもの移動の誘い方も嫌にならないような動作で誘導する事を学び、同じ場面に遭遇したら実践してみようと思いました。

療育が始まり、早速一人の子どもに試してみました。遊戯室で何もすることが見つからずにうつ伏せになっている子どもの肩に手を置いて習った通りにしてみると、気持ち良さそうでしばらくそのままでしたが、座り直して、今度は手の平を出してきたので手の平を優しく擦ったりしてみました。あまり触られる事が苦手な子ですが、フリータイムの時間座って過ごすことができました。

動作法は子どもにストレスがかからない対処法だと思います。職員も子どもも笑顔でいれるように、今後もまだまだ色んな動作法を学んでいき実践してみたいと思いました。

児童発達支援センターおひさま 放課後等デイサービスおひさま 緒方

2023/12/06

学校からおひさま、おひさまからご自宅等、おひさまを利用する際に送迎を実施しています。その送迎車の中では、子どもたちの色んな一面に出会うことができるため、私にとって特別な時間に感じています。今回はその一部をご紹介したいと思います。

①「おひさまの車に乗ってる時が好き!」なAくん

Aくんが送迎を利用するのは学校からおひさまに向かう間です。Aくん、友達のBくん、スタッフと3人の空間。AくんとBくんは、車内でコソコソ話…しばらくすると、笑いを堪えている2人がバックミラー越しに見えます。私は「?」と運転を続けますが、赤信号停車中に後ろを振り返ると、なんと私の肩には風船の工作が乗っていました!2人が必死に笑いを堪えていたのはこの可愛らしい”イタズラ”が原因のようでした。この2人をお迎えに伺うと、毎回いろんな”イタズラ”が展開されるため、2人の発想に驚きの連続です!そしていっつも楽しそうに笑い合う2人に微笑ましくも思います。

友達と車に乗ることはAくんにとって特別でなんだかワクワク感があるようです。「あー楽しい!」「おひさまの車(の中)おもしろい」と話してくれたAくんでした。

②友達パワーをもらったCさん

Cさんが送迎を利用するのは、学校からおひさまに向かう間です。お迎えに伺うと、担任の先生と一緒に待ってくれています。この日は表情が曇り、涙を流していました。担任の先生にお話を伺うと、学校行事があり、いつもより着席して話を聞く時間が長く、疲れている様子とのことでした。Cさんは言葉での発信が難しく、日頃からお迎えの際に担任の先生と情報共有をさせていただいています。Cさんの目線に合わせて再度声をかけると、こちらに気付いてくれ、出発の準備をしてくれました。車内に乗った後も、涙がポロポロ出てしまうCさん。運転席にいる私は、バックミラー越しに様子を見ながら声をかけることしかできず、やきもき…すると、Cさんの隣に座っていた友達が「Cさん、大丈夫だよ」と何度も言い、膝をポンポンとしながら優しく声をかけてくれていました。Cさんはコクンと頷き、少し和んだ表情を見せてくれました。友達パワーって素敵だなぁと改めて感じた出来事でした。

③「寂しい」でも頑張る!Dくん

Dくんが送迎を利用するのは、主に学校からおひさまに向かう間ですが、時々おひさまからご自宅に帰る間を利用する時があります。今年の夏休みから”留守番”の練習を始め、自分の鍵を持って嬉しそうなDくん。…でもこの日はなんだかいつもと様子が異なり、送迎の話題になると「今日送迎だよねー?」「はぁー…」とおひさまにいる時からなんだか少し落ち込んでいる様子でした。送迎出発に備えて、Dくんと一緒に車に乗り込むと、「先生、ゆっくり帰って?」と話すDくん。話を聞いてみると、今日はお父さんもお母さんもお仕事がいつもより遅く、きょうだいさんもDくんより遅く帰る予定で、1人で過ごすことが寂しいと話してくれました。そのような話をしているとご自宅に到着し、ランドセルを背負って鍵を握りしめながら、玄関に向かうDくん。

どんどんできることが増えていき、成長に頼もしさを感じつつも、まだまだ寂しさや不安を感じる時もありますよね。それでも頑張ろう!と思っている Dくん、かっこいい!送迎車内というちょっとした個別の空間で本音を話してくれたDくんでした。

お伝えしたい出来事は他にもまだまだありますが、送迎車内は、教室よりも少なく限られた人数で子どもと個別に関わることができたり、教室にいる時よりも近くに友達がいるため、「友達と一緒に乗る」という子どもたちにとってちょっとした特別な空間にもなります。そのような空間の中で好きなゲームやアニメ、共通の話題で話が弾んだり、友達同士で互いに気遣いをしたり、限られた人数の空間の中で日頃なかなか話せない本音を話すことができたり等々…色んな場面になる空間だなと感じています。また、「いつもより話したいことが沢山あるみたい。きっと楽しいことがあったんだろうな」「あれ、いつもより静かだな。何かあったのかな?」等とその時々の子どもの様子を知ることができる場でもあります。そのような送迎車内は子どもたちの色んな一面に出会えるステキな空間です。さぁ、今日はどんな表情を見せたり、話を聞かせてくれるのでしょう?今日も皆さんにお会いできるのを楽しみに、送迎に向かいたいと思います!

放課後等デイサービスおひさまぷらす 守田

2023/12/03

先月の11日にひまわりフェスタマルシェが開催されました。初めての試みでしたが、前日に雨が降った時は、明日の天気はどうなるのか?どういう風に仕上がるのか?完売するのか?などいろんな事を考えてドキドキしていました。

当日は気持ちの良い秋晴れとなり、子ども達も朝から「今日はマルシェだよー」と嬉しそうでした。

厨房からは、えびチャーハンと鶏の竜田揚げを販売しました。どちらも好評で、中には「唐揚げを3回買ったよ!」と楽しそうに報告してくれる子もいました。普段、食材を小さくカットしなければ食べてくれない子も、唐揚げを手づかみで食べる頼もしい一面を見せてくれました。

年末年始に向けて色々な行事があります。子ども達も楽しみにしている様なので、期待に応えられる様にしたいと思います。

入所部 厨房 徳丸

2023/11/27

2023/11/24

送迎中などに子ども達の歌声を聴くことがあります。最近のアニメの主題歌などはアップテンポで語数も多く、それを憶えて歌いこなす子どもたちに感心する事もしばしばです。こちらが元ネタを知らない事もあり、子どもたちはネットを通じて膨大な情報に触れているのだな、と実感します。そんな中、懐かしくてのどかな曲を聴くことが出来ました。

♪赤ピクミンは火に強い 青ピクミンは溺れない

黄ピクミンは高く飛ぶ 紫ピクミン力持ち 白ピクミンには毒がある

個性がイロイロ生きているよ♪

これは、2004年に発売された「ピクミン2」というゲームのCМソング「種のうた」です。プレイヤーに協力してくれる奇妙(ユニーク)な生命体「ピクミン」たちの体の色とそれぞれの特性が歌われています。約20年も昔の曲ですが、今年「ピクミン4」が発売されたことにより、子どもたちの耳にも入ったようです。

私はこのゲームをプレイしたことはありませんが、当時CМソングがあまりにも印象的だったので覚えていました。子どもたちの歌声で、その歌詞が「長所」を歌っていることに気づき、改めてすごくいい!と感じたのです。Wikipediaで調べたところ、青ピクミンは「溺れない」だけでなく、「溺れている他の色のピクミンを陸地に投げて助けることもできる」とあります。すごい!

個人で考えれば、長所の反対語は短所です。しかし集団となった時の長所は、誰かの弱点を補う能力、人を助けるチカラでもあるのです。人はつい短所を克服しなければ、させなければと考えがちですが、長所を褒めて伸ばして自信や責任感を持たせたり、短所を人に開示して助けてもらったりすることを教えるのも、大人の重要な役割だな…と考えさせられました。ちなみに「種のうた」は3番まであるのですが、以下にサビの部分だけご紹介します。

♪個性はイロイロ咲かせましょう ♪個性がイロイロ美しいね

子どもたちのイロイロな個性に触れ、その美しさに目を向けられる自分でありたいと思います。

入所部 髙木

2023/11/20

朝と夜の気温もかなり低くなってきました。

皆さん風邪やインフルエンザで体調を崩していないですか?

年末が近づくにつれ、子ども達もクリスマスプレゼントを各々考え始めています。

学園には未就学児から18歳の高校生が在園しており、サンタさんに対する考え方も様々です。

私が担当している園児でK君がいます。K君は遊ぶときは周りの子ども達と一緒になって笑顔で遊ぶのですが、一人の時間や何もすることが無い時などは不穏状態になりやすくなってしまいます。不穏状態の時に学園や本人のおもちゃを投げて壊してしまう事があり、その都度振り返りを行い、やってはいけなかったこと、そうならないようにはどのようにした方が良いかを本人と確認しています。

そんなK君ですが、サンタさんにお願いごとを毎日のようにしています。欲しいおもちゃも週一のペースで変っています。サンタさんも本当に欲しいものを見極めるのが難しいと思います。

私が担当している班で最年少がK君ですが、下校後に不穏状態になった時は班のお兄さん達に「サンタさんがK君を見ているから落ち着いて過ごそうね!」と言われたりすることもあるそうです。落ち着いた後に「サンタさんに○○をお願いします。」と泣きながら話すこともあるそうです。

先日はK君が書いたサンタさん宛の手紙(欲しいものリスト)が私の引き出しに入っていました。いつかは気づくのか知らないけれど、K君の純粋な思いが守られるように今年度担当は欲しいものをそれとなく聞き出してクリスマスの日までに準備したいと思います。

入所部 田島

2023/11/17

11月11日のポッキーの日に、初の若草マルシェを開催致しました。今回が初開催ということもあって、職員一同試行錯誤しながら当日に臨みました。事前に子ども達にもマルシェのことを伝えており、学園の園児や放デイ利用のお子さん、地域の子ども達など楽しみにしている子どもたちの笑顔を見るために頑張りました。

当日は外部からもたくさん出店してもらい、子ども達が好きなものが色々あり、みんなお腹いっぱいになるまで食事や遊びを楽しんでいました。似顔絵イラストのコーナーでは子ども達の似顔絵を描いてもらい、みんなの特徴を上手くとらえていました。子ども達も「○○君に似ている!」と言って喜んでいました。その他にもパン屋さん・駄菓子屋さん・たこ焼き屋さんなどが出店してくれました。

学園からも射的屋・スーパーボールすくい・ジュース・唐揚げ、エビチャーハン・小物販売・焼き鳥屋など各部署から出店しました。小物販売では学園の子ども達が作成した小物が販売されました。子ども達は好きなものをおかわりするなどとても楽しんでいました。

今回が1回目だったのでまた次回の若草マルシェではより多くの出店をしていただけると子ども達も喜ぶと思います。

入所部 藤本

2023/11/17

高校生のKくんは周りが騒がしいのが気になり、イライラする事が多くなってきたと私に話をしました。学園は小さい子もいるのでうるさいと感じてしまう事は仕方ない事なのかもしれないと、本人もわかってはいるがやっぱり気になるようです。

夕食の時に周りがうるさく感じイライラが止まらないので私に「部屋で少しクールダウンしてきてもいいですか?」と聞いてきたのでいいよと伝えました。部屋で落ち着いた後に食堂に戻ってゆっくりご飯を食べていました。食事後にKくんは相談しやすい職員が居たことで落ち着く事が出来たと話していました。自分でクールダウンしようとすることは大事だと思うので私以外の職員の時でも気軽に相談してクールダウン出来る環境を作ってあげたいと感じました。

入所部 首藤

2023/11/15

アフターコロナで4年ぶりのイベントが各地で続々とおこなわれる中、若草学園でも初のイベント「わかくさ キッズ マルシェ」を開催しました。数年前まで、若草学園では「秋祭り」をおこなっていましたが、今回は少しだけ規模を小さめに、入所、通所の子どもたちに学園でマルシェを体験してもらえたら良いな!楽善区の方にもマルシェに遊びにきていただけたら良いな!…との思いで「キッズ マルシェ」というかたちで開催しました。

竹下さん(駄菓子)、ベーカリーさくらさん(パン販売)、春くるキッチンさん(たこ焼き・フランクフルト・カップ綿菓子)、フロレスタドーナツさん、ワークプレイス絆さん(プリン)、高校生ボランティア(似顔絵)、河野施設長が焼き鳥を焼いたり…など、私たち実行委員の思いに、たくさんの皆様が協力してくださいました。ご協力いただいた皆さまに感謝したいと思います。本当にありがとうございました。

また、開催日までは、職員みんなバタバタしながらの準備でしたが、当日は天気も良く、子どもたちも、たくさん食べて笑って、楽しんでいるようでした。

子どもたちの楽しんでいる姿がみれてマルシェを実行できて本当に良かったと思いました。

入所部 総務 中西

2023/11/13

子ども達も大好きな“さつまいも”学園ではサラダや味噌汁、おやつなどに年中使用しています。中南米原産で、400年ほど前に中国から琉球(沖縄)薩摩地方(九州・鹿児島)へと伝わり、食料として全国に広まりました。

収穫シーズンは9月から11月頃となりますが、旬のシーズンは2ヵ月後の11~1月とのこと。2ヶ月ほど貯蔵して水分を飛ばすと甘みが増し、美味しさの本番となるそうです。

さつまいもには、食物繊維が豊富で、腸内環境を整えたり、ビタミンCやカルシウム、カリウム、皮にはアントシアニンなど健康維持に必要な栄養素が含まれています。

先日、おやつにスイートポテトを作りました。さつまいもを茹でてつぶしバター、砂糖、生クリームを混ぜ合わせてオーブンで焼き上げました。

小学生のi君「おいしかったです、また作ってください!」とニコニコ顔で伝えに来てくれました。

材料はシンプルなので、旬のさつまいも本来の味を楽しめたのではないかと思います。

厨房 野口

2023/11/10

私が若草学園に携わり始めて6年目になり、卒園した子を見届けたのも結構な人数になってきました。今でも若草学園に顔を出す人もいますがコロナ以降会える機会も少なくなってしまいました。仕事の大変さを話したり、最近何があったかを話してくれたり、大変な中でもみんな一生懸命に頑張っていると話をしている中で感じました。今度はこちらから卒園生に顔を見に行こうかと考えながら、今いる園児たちはこれからどんな道に進んでいくのだろう、少しでも明るい未来になるよう今日の支援も頑張っていきます。

入所部 梅田

2023/11/06

S君は、中学2年生です。

片付けが大の苦手です。

1人部屋で生活していますが、足の踏み場が全くない程、荷物やゴミで溢れていました。

私は、4月に部署移動で入所部に来た時から、S君に片付けを通して何か支援が出来ないかと考えていました。しかし、苦手な事をいきなり指摘されて行動が変わる人はいるでしょうか?

少なくとも私は変われないタイプの人間です(笑)

これは長期戦だ‼️

時間をかけていくぞ‼️

と決意したのはまだ春の事でした。

私の作戦は次の通り。

①まずは、S君に話しかけて存在を知ってもらう!

②S君の好きな事、得意な事を見つける!

③②の手助けとなる行動をする。(S君は、絵を描いたり、製作が好きなので、休日や祝日の昼間、自由時間に使える様に、工作の材料をみんなで遊ぶ部屋に持っていきました。)

④信頼関係が出来始めたら、少しずつ苦手な片付けについての話題を出し始める。

⑤④について、どうしたら少しでも頑張れそうか話し合う。

⑥⑤で話して決めた事を実行する。(約束はしっかり守る。)

⑦⑥の結果をS君と共有する。

8月の⑤の話し合いで、色々と思いを聞いた所、「自分はどうせ出来ないからしたくない。できない。」という言葉ばかり。「一緒にしてあげるから頑張ってみない?」と言っても聞き入れてくれませんでした。話をしていて、片付けができない事以前に、幼児期から大人に認められたり、大人と一緒に何かをして達成できた!と感じた経験が少ないから、「どうせ僕なんか…」という言葉が出てくる自己肯定感の低さが気になりました。(中学生になると特に男の子は思春期に入り、幼児期の様にどうしても素直に相手の言葉を聞き入れる事ができません。だからこそ、より慎重に言葉掛けには気を配りました。)

まずはそこを解消したい!と考えました。S君が私の姿を見るだけでも効果が出ると信じ、片付けている姿を見せていく事にしました。

若草学園では、平日は9時半〜10時まで、掃除の時間です。

S君は、月曜日〜金曜日は学校に行っているので、掃除の時間は学園にいません。出勤して掃除の時間に片付け始めましたが、それだけが業務ではないので、1人で実行するにはとても時間が足りない!

私も人間です。「助けて下さい。手伝ってくれませんか?」とお掃除や洗濯専門で来て頂いている私よりもずっと年上のパートさんにお願いをしてみました。快く承諾して下さり、私も1人ではない嬉しさで作業がはかどり、あっという間に足の踏み場が出来、2人で喜びました。パートの方ともなかなかコミュニケーションが取れないので、S君について話したり、業務について話をする良い機会となりました。(パートさんもS君の部屋の汚さは気になっていたそうです。

ですが、子ども支援が業務ではない為、遠慮されていたという事がわかりました。気になった事はどんどん伝えて下さい!とお願いしました。)

S君が帰って来て部屋を見た時、私は近くにいなかったのですが、

本人が私だと分かった様で、すぐにお礼を言いにきてくれました。

その日に、片付ける場所をわかり易く視覚支援を用いて伝えてました。そして、S君は、まだたまにお漏らしがあり、それを言えずに押し入れに隠す様になっていたので、洗う物を入れるカゴを部屋の入口に準備して、恥ずかしい事ではない!とにかく!ここに入れよう!後はしてあげるから!と伝えました。

それから約1ヶ月間、S君が学校に行ってる間に私やパートさんが片付ける日々。そして、帰ってきたら、「部屋がきれいだと気持ちいいよね!」と声をかける。シャツ1枚でも片付けた形跡があったら少しオーバーに褒める。事を続けました。10月に入り、少しステップアップしてもいいかな?と思える瞬間があったので、声掛けに「こちらからの要求」という変化を加えました。「S君、床に置いているシャツやジャンバーだけは自分で片付けてみてね。できない時は言ってきてよ!そのままにはしないでね。」始めは、全く出来ていなかったので、どうして出来なかったのかの振り返りを行いました。「だって、きつかったもん。」S君の言葉に変化が見えました。以前は、どうせ僕なんかと言っていたのに、今は、できなかった理由が言えている‼️

嬉しい変化です。

「それは仕方ないね。じゃあ、きつくない日は頑張ってね。」と常に焦らず。

そして先日、最高に嬉しい瞬間が来ました。

「部屋を見に来て〜!」と言うので見にいくと、それはそれは綺麗に片付けであるのです。

少しとぼけて「わぁ。きれい!誰が片付けた?」と言うと、少し照れて「ぼく。」とS君。近くにいた幼児さんや高校生のお兄ちゃん達にも部屋を見てもらい、「すごーい!」「やるじゃん!」という褒めの言葉のシャワーをたくさん浴びとてもニコニコしていたS君。

夜に片付けをしたそうです。

学校の先生からも最近は落ち着いていると褒められているそうです。

片付けを通して、違うところでも変化が見られた事は、とても幸せな事です。自分が褒められた様な気分にもなります。

片付け1つでも支援には時間がかかります。時には挫けそうになる事もあります。

しかし、そんな時は、自分の仕事は何なのか?(子ども支援)、若草学園の理念は何なのか?振り返り、やるべき事を確認します。

S君への支援はこれで終わりではありません。引き続き、「観察、見守り、褒め」を忘れずに、S君の状態に合わせてステップアップさせながら援を続けていきます。

入所部 江藤

2023/11/01

令和3年12月、計画相談として、生後7ヶ月のIさんと出会いました。Iさんは、18トリソミーの難病や心臓疾患など複数の病気を持ち、出生時からNICUで過ごし、4ヶ月間の入院生活を経てご両親の待つ大津町での生活をスタートしています。

18トリソミーとは・・・

先天性疾患の一つです。人間は通常全てが2本ずつで構成される23対の染色体を持っていますが、なんらかの原因でそのうちの18番目が1本多い3本になる事があります。それが「18トリソミー」です。かつては出生児の1年生存率が10%とされていましたが、近年は医療的ケアを受けながら家族とともに自宅で生活し、成長する子ども達が増えてきています。 Team18より参照

ご両親は在宅生活に向けて手技の習得支援を受けてはいるものの、医療的なケアに対して慣れていない事や、Iさんの気持ちが不安定になると数時間抱いていないといけない事などから、お母さんはとてもキツイ思いをしていました。ご両親共に実家は関東甲信地方になる為、熊本県に頼れる身近な人もおらず、また、お父さんは仕事がある事から、医療的ケアの必要なIさんを、日中はお母さんが一人で子育てしている状況でした。退院から3ヶ月後、ようやくいちばん星に繋がっています。相談員としては、退院と同時に繋いで欲しかった思いはあります。相談員に繋がりすぐに福祉サービスを受ける事は出来ません。面談を行い、どこに困っているのかを把握し計画案をたて、役場に提出しその後決定がおります。受給決定が決まるまでに事業所を探しますが、居宅介護サービスを提供できる事業所はとても少ないのが現状です。決定後、事業所との契約を行いようやくサービスは開始されますが、どんなに急いでも1ヶ月以上の時間が必要となります。退院から3ヶ月間キツイ思いをし、その後もまだキツイ思いをしている事を考えると、スムーズな支援体制を早急に整えていく必要はあったと思います。

Iさんの家庭での困り感を考え計画案を作成しましたが、計画案に盛り込んだサービス全てを決定してもらう事は出来ませんでした。医療的ケアが必要なお子さんを持つ家族の負担に対して支援する事は難しいとの事でした(本人ではなく家族に対して支援はないとの事です)。他市町村の相談員さんや、熊本大学病院に設置されている小児在宅医療センターに連絡を行い情報は収集しましたが、相談員として力不足を感じた事や、納得出来ないところはありました。しかし、立ち止まっているわけにはいかず、今出来るところからサービスを導入しスタートする事は出来ました。

モニタリングなどの機会に自宅に伺うと、お母さんはIさんのお世話をしながら状況を伝えてくれました。夜間Iさんがなかなか寝付けない事や夜中に起きて泣いてしまう事も多く、ご両親共にしっかり熟睡する事は出来ていない日々を送られています。大変な状況の中子育てをしていると思っていますが、お母さんの発する言葉の中にネガティブな発言はなく、何でもポジィティブに捉えた発言しかない事で、相談員として元気をもらっています。Iさんの成長はゆっくりではありますが、素晴らしい笑顔を見せてくれる事もあり、関わるスタッフさん達からは「癒される」との言葉をよく聞きます。私自身も癒されています。

ご両親共に、第2子を望んでいたところ妊娠がわかり、私も嬉しく感じました(孫が誕生するような思いです)。お母さんは第2子さんを妊娠中も、つわりの時期やお腹が日に日に大きくなる中で、Iさんの事を思い、“18トリソミーの子ども達の写真展”を11年ぶりに熊本で開催する事に取り組みました。会場探しでは苦慮されたところはありましたが、お母さんの頑張りが開催に繋がりました。

『18トリソミーの子ども達の写真展 IN熊本 ~出会えた奇跡をありがとう~』

令和5年11月17日(金)~11月19日(日)10:00~16:00

大津町生涯学習センターにて写真展が開催されます。

18っこちゃんたちの写真が展示されるので、是非たくさんの方に見学に来ていただきたいと思っています。きっと、とても素敵な笑顔に出会えると思います。

※医療的ケア児を在宅で子育てしている家族に対して支援が整っていない事や、また、大津町では医療的ケア児に対して支援を提供出来る事業所がない事など、課題はたくさんあります。医療的ケア児を持つ家族に対し、どこまで寄り添う支援を提供出来ているかは分かりませんが、Iさんの成長を願いこれからも相談員として携わっていきたいと思います。

相談支援センターいちばん星 山田

2023/10/30

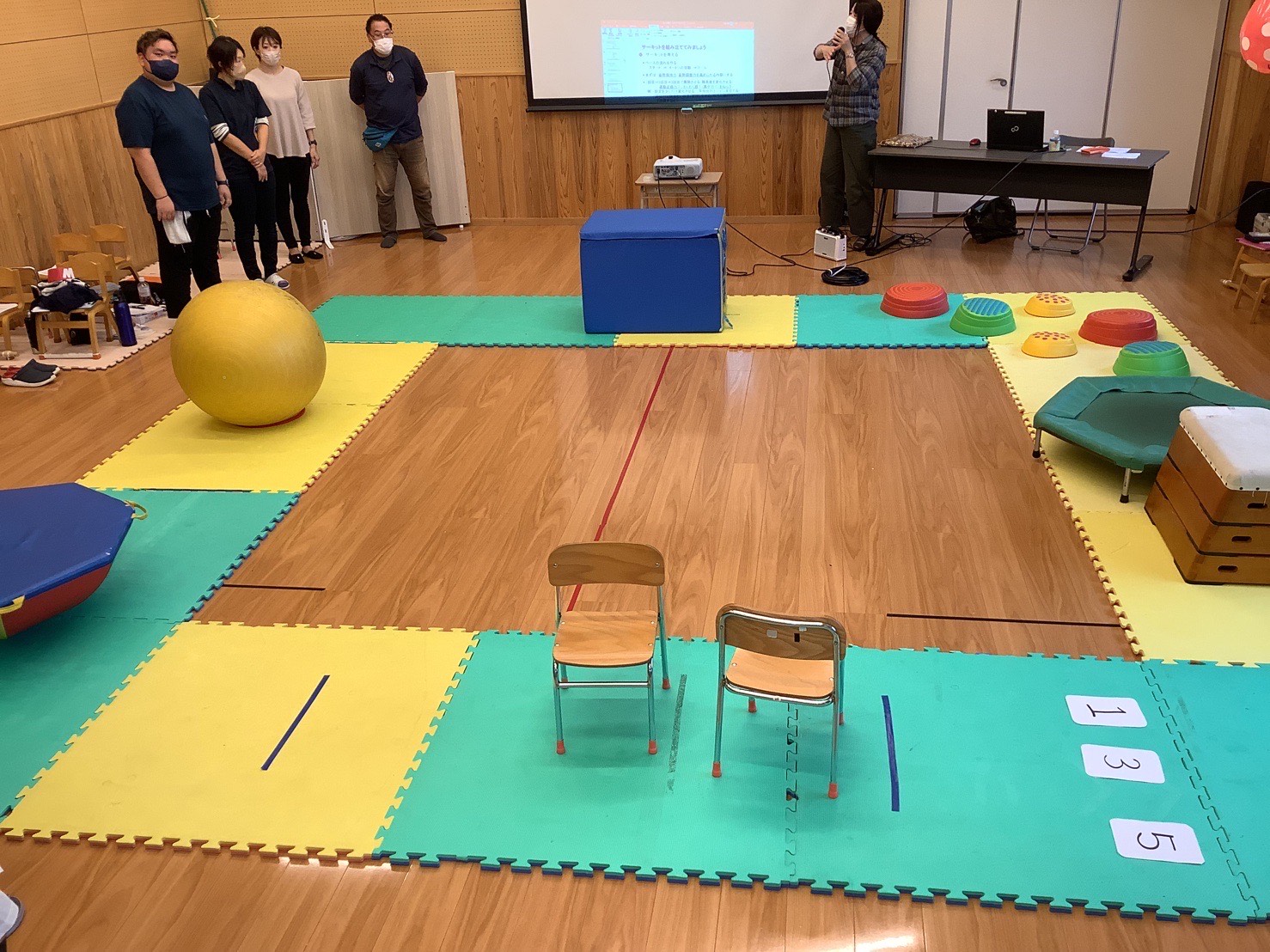

10月14日(土)に山鹿温泉リハビリテーション病院の満永先生をお招きし、スタッフの研修会を行いました。初回は8月に行われ、感覚統合の視点から、遊具の特徴とサーキット活動について学びました。今回は、前回の研修で学んだことを活かし、3つのグループに分かれてサーキット活動を考えました。サーキットを完成させるまでの時間は30分間!まずはどんな内容にするか、チームでアイデアを出し合います。私たちのチームは「スーパーマリオサーキット」をテーマに、「4〜6種類の遊びで設定する」「椅子2脚を交互に置きながら進む」という課題の中で、子どもたちがいかに楽しみながら達成感を味わえるか、様々な感覚に働きかけられるかを意識しながら内容を設定しました。アイデアを出し合った結果、

①跳び箱に乗り、天井から吊るされたキノコ🍄の風船にタッチしながらトランポリンへジャンプ!

②島を渡る

③トンネルをくぐり、トンネルの中にあるコインの数を記憶する

④バランスボールをクッパ(スタッフ)と押し合い、クッパを押し出す

⑤バランスに座って魚釣りをし、プクプク🐡など海のキャラクターをゲットする

⑥椅子に立ち、2脚を交互に置いていきながら落ちないように進む💺💺

⑦3種類のカードの中から、トンネルの中にあったコイン💰と同じ数が書いてあるカードを選んで取る(正解するとカードの裏に書いてあるピーチ姫をゲット)

⑧ゲットしたピーチ姫と一緒にゴール🚩

という内容にしました。

また回数を重ねる毎に、風船の高さを高くする、島の間隔を広くする、釣る魚の数を増やす、カードの枚数を増やす等、難易度を上げ、変化をつけていきます。

サーキットには、

*姿勢保持力・姿勢調整力(バランス)を高める

*自分の体を使いこなす力を高める

*固有感覚・前庭覚・触覚を満たす

等の効果があります。また、順番を待つ、友達がしているのを見ながら行える、楽しさを共有できる等、集団行動の経験を促すことができます。

コロナの影響もあり、ここ数年の研修は、ZOOM等のオンラインがメインになりました。実際に見て学ぶ、体験する機会が少なくなりましたが、今年度は集合形式の研修が増え、嬉しく思っています。

研修は学びがたくさんあります✨研修で学んだことを活かしながら、子どもたちが「チャレンジしたい」と思えるような、ワクワクできる遊びをたくさん提供していきたいと思います!みんなで楽しみながら力を付けていきましょうね☺

児童発達支援センターおひさま 放課後等デイサービスおひさま 宇藤

2023/10/27

先日、菊池・鹿本産業保健センターの事業を活用し、医師等を派遣していただきました。これは医師や担当者の方に健康診断結果について意見聴取等をいただくものです。医師からはまずは一人一人の職員のために大事なことで、一人ひとりにあった助言等をうながし続けていかなければならないという貴重なことばをいただきました。当たり前のことですが、もしも仕事中倒れたりした場合、本人の命もそうですが、自分のまわりにある命も危険にさらされることになります。そうならないためにも、一人ひとりの健康管理は良質なサービスを提供する上でなくてはならない日々の積み重ねです。今後も担当として、健診結果を数値的に理解し医師の意見も含めて伝えながら改善に向かって考えていけたらと思います。

入所部 総務 大田黒

2023/10/25

若草児童学園、相談支援センターいちばん星、児童発達支援センターおひさまでは、一年を通して大学生、大学院生、専門学生、高校生、中学生さんたちが実習や職場体験、ボランティアで福祉の現場に関わりを持ってくれます。

学生さんの目指す専門職は、保育士、社会福祉士、公認心理師、教師等様々です。私も実習経験がありますが、その日の終わりに先生方と振り返りをして実習日誌を書いて毎日提出をするのは授業とは違う大変さがあると思います。実習日誌には、その日の子どもの姿やスタッフの支援の姿が時系列で記録され自分の実習目標に応じて考察が記入されています。

実習では、福祉の仕事をすること障がいのある子どもに携わる仕事をすることについてじっくり考える貴重な時間になると思います。授業で習ったことと同じだったり、知らない事だったり戸惑いを感じながら実習しているのが分かります。

福祉の仕事は、人や社会と関りを持ちながら暮らしを支えていく仕事です。その中でも障がい福祉の仕事は、「障がいのある人達ひとり一人の成長や将来に寄与し、社会の中で地域住民と共に安心して暮らし、活躍できる社会づくりに貢献していく仕事」といわれます。共生社会の実現に向けた時代の最先端に位置づく仕事であり、地域社会に貢献できるという点からもやりがいのある仕事であるといえます。障がいのある人の将来だけでなく、地域のまちづくりという広い視点を持った仕事でもあります。辞書によると「福祉」とは幸福を意味する言葉であり、生命の繁栄を表す言葉である一方で生命の危機から救うことを意味する言葉とされています。福祉の仕事をするということは、私たちの誰もが持つ幸せでありたいと願う大切でかけがえのない権利を支えることになります。

実習先に選んでくれた学生さんが将来「福祉」の専門家となり、「福祉サービス」の担い手として福祉の現場を選んでくれることを期待しています。そうして私たちの仕事も繋がっていくことで社会福祉が豊かになっていくのだと思います。

福祉の仕事は「人や社会の役に立つ仕事」「働きがいのある仕事」という思いを繋いでいけるよう丁寧に日々の支援に携わっていきたいと思います。

児童発達支援センターおひさま 放課後等デイサービスおひさまぷらす 吉田広子

2023/10/24

支援員として6カ月になりました。

未経験という事もあり戸惑いもある中で沢山の事も学びとなりました。

先輩職員さん方のアドバイスなども受け一歩一歩ずつの成長となり、自分自身でも取り組みとして本を読んだりと支援についての事を学んでいる最中です。

園児たちとの関りについても、試行錯誤しながら躓きながらも諦めずに進んでいく中で園児たちから受ける学びもありました。

園児たちの笑顔が励みとなっています。

1人1人の園児の特性を考えながら、より良い支援が出来ていけたらと思います。

その為にも職員さん同士の連携が、なお必要だという大切さも学びました。

入所部 高群

2023/10/24

朝・夕と昼間の温度差をひしひしと感じられるようになってきました。

衣替え、布団を干して入れ替えをしたりと冬支度が始まっている頃だと思います。

学園の子どもたちは、まだまだ半袖のポロシャツでの登校が多いようです。

小学3年生のK君は、元気いっぱいで笑顔も素敵な男の子です。

やさしいところもたくさんあり、やんちゃな年下の子に顔をつままれたり、引っ張られてもニコニコ笑顔で遊んでくれています。

しかし、最近調子が悪く職員全体で支援に悩んでおり、医師に相談して薬を変えてもらったりしながら様子を見ています。

調子が悪くなると物投げ、噛みつき、引っ掻き、殴る、蹴る、放尿等傍にいる園児、職員おかまいなしです。

なぜ?急にそんな行動をしてくるのか?

かまってほしい、見てほしい、聞いてほしい・・・

何度も職員間で支援について話し合いを行い、K君との関わり方を試行錯誤しスケジュールを作って試したり、ぎゅっと抱きしめたり、負の行動には反応せず良い事をしっかりほめて自信をつけようと試みたり、調子が悪くなりそうなときはその場から離し気分転換をしてみたりと暗中模索中です。

服薬・行動療法での変化はあまり見られません。

思い切って環境を変えてみるなどの提案もあります。

メンタルが保てないときもあります。それでも・・・

一番きついのはK君、困っているのはK君なんだといつも心に思い

K君にとって一番安心できる支援の手立てを振り返りながら考え、共有し実行していきたいと思います。

入所部 山下

2023/10/23

10月6日(金)の夜、父親が永眠しました。

90歳といえば大往生だったのかも知れませんが、入院することもなく元気に過ごしていただけに、急逝したことが未だ信じられずにいます。

また、何とも父親らしい潔さで、あっけなくこの世を去っていきました。

みんな口を揃えて言われるのが「最高の死に方!!」と。誰の手も借りずお風呂に入り、トイレに行き、自分の事を自分でこなし、自宅の部屋で母親や叔母、息子、嫁等と日常会話をする中、自分の好きな布団で眠るように人生の幕引きをしたのです。

父親は、兼業農家をしながら一代で築き上げた水道設備業。4人の子どもの為に、タクシーの運転手を辞め40歳から一念発起し、職業訓練校に通いました。一級設備施工管理技士の資格を取得し、以降、仕事の鬼となり、4人の子どもを育て上げました。

子どもの私から見ている父親は、何事も曲がったことが嫌いな昭和一桁生まれの頑固親父。超のつく真面目さで、こだわりが強く、何でも自分が納得するまで徹底的に追及していく人という、一見マイナスな印象を持っていました。反面、酒好き、子どもが好き、賑やかな事が大好きな父親でもありました。

後に、老後は、大好きだったバレーボールを仲間と一緒に始めたり、相撲甚句や国内外の旅行だけでなく、日常の趣味として柿栽培もスタートしました。元々、学ぶこと、動く(働く)事が大好きだった父。ゼロから柿の栽培方法を学び、太秋柿の美味しさ(糖度)や見た目の美しさを追求し、100本を超える柿畑となり出荷するまでに至っていたことは、父親の性分が成せる業だったのだと思います。何でも仕事にしてしまう仕事人間でした。本当に、「人生、あっぱれ!!」という言葉がよく似合っています。

今回の葬儀を通して、本当に沢山の方に愛されていた父は、愛情深い人だったようです。沢山の方に「優しいおじちゃん」と慕われていたこと、お悔やみに来られ遺影を見た瞬間、泣き崩れられる方の多いこと多いこと…私の知らない父親の姿がありました。

改めて、一人の人間として生きてきた父親の偉大さを感じ、誇りに思います。

相変わらず、泣き虫な私は、このブログを書きながら泣いています。まだまだ、悲しみからは抜け出すことが出来ずにいますが、今の気持ちを大切に、泣くだけ泣くことが私なりの供養の仕方なのだと思っています。1人の人生の尊さを知り、思いを馳せること、心で寄り添うこと、人の温かさを感じました。「一人のいのちにみんなで寄り添う」・・・本当に深い言葉です。

お父さん、今までありがとう。

お父さんの子どもで幸せだったよ。

お父さん、本当にお疲れ様でした。

※個人的な内容になってしまったことをお詫びします。感謝の意を込めて

相談支援センターいちばん星

センター長 伊豆野良栄

2023/10/23

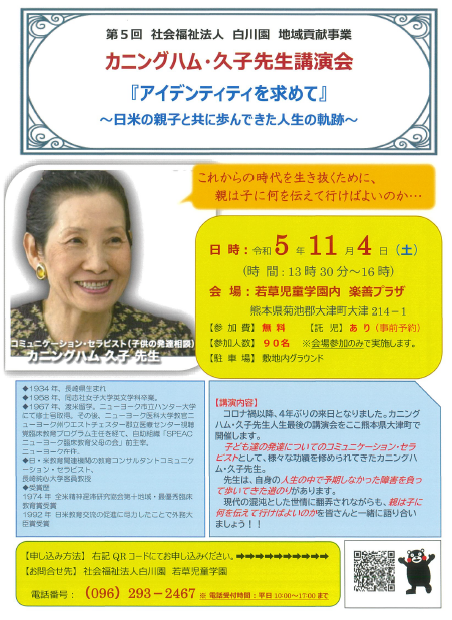

【講演内容】

コロナ禍以降、4年ぶりの来日となりました。カニングハム・久子先生人生最後の講演会をここ熊本県大津町で開催します。

子どもたちの発達についてのコミュニケーション・セラピストとして、様々な功績を修められてきたカニングハム・久子先生。

先生は、自身の人生の中で予期しなかった障害を負って歩いてきた道のりがあります。

現代の混沌とした世情に翻弄されながらも、親は子に何を伝えて行けばよいのかを皆さんと一緒に語り合いましょう。

【お申込み方法】上記QRコード、または下記電話にてお申込みください。

【お問い合わせ先】社会福祉法人白川園 若草児童学園 (096)293-2467

2023/10/11

若草学園に異動してきて5ヶ月になります。

食事を通して季節を感じられたり、美味しく栄養のある料理を提供することで、子ども達の身体と心の成長をお手伝いすることができたらいいなと思いながら食事を作っています。

異動してすぐの頃は、平日と土日で変わる調理の流れや人数の変化に苦戦し、ミスも多かったのですが、箸や器が違っていると、子ども達がそっと教えてくれたり、笑顔で「美味しかった」「これまた作ってね」と言ってくれたりと、気づけば、私のほうがみんなに励まされ、元気をもらっています。

やっと調理業務に慣れてきたかなと思ってきた頃、栄養の事務も担うことになり、バタバタと過ぎて行く毎日で挫けそうなときもありますが、子ども達の笑顔に負けないように、私も笑顔を忘れず、「美味しい!」と言って笑顔で食べてもらえるように業務を行っていこうと思います。

入所部 管理栄養士 丸山